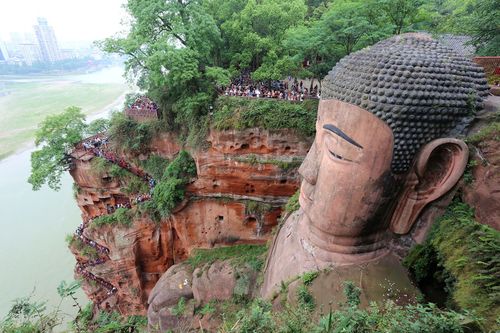

乐山大佛的历史来源

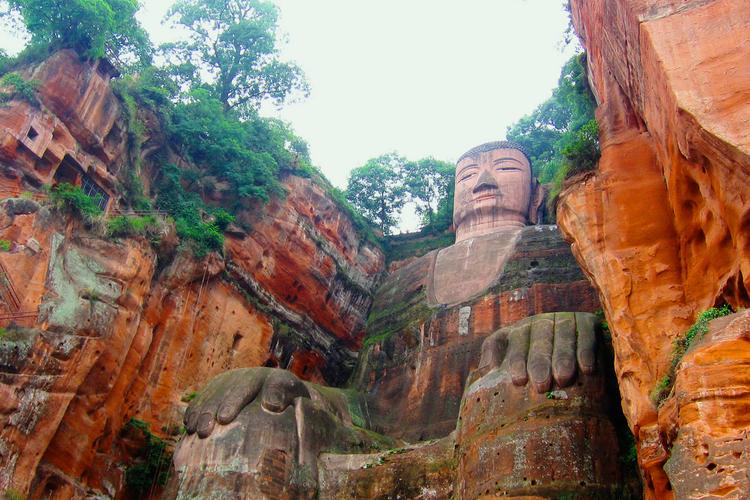

乐山大佛,位于中国四川省乐山市南岷山中腹的岷江、青衣江和大渡河交汇处,是世界上最大的摩崖石刻佛像。乐山大佛的历史可追溯到唐朝时期,由当时的一位名叫浮图澄的和尚发起,他建议在峨眉山下开凿一尊大型佛像,以压制当地的水灾、妖魔和果敢人。后来,唐代宗开启了一个名叫大会元年(713年)的纪元,浮图澄便看到了机会,他向唐代宗建议,在峨眉山下的大佛寺建造一尊巨大的佛像,以表达他对唐朝的忠诚和信仰。

最终,唐代宗同意了浮图澄的建议,并委托峨眉山的牙山开凿一个大型佛像。然而,尽管工程已经开始,但准备工作非常缓慢,因为超过一百年的时间已经过去,大部分建造人员已经离世,工作也逐渐停滞不前。直到盛唐的末年,才开始重新发起了大佛浮雕的初形。

乐山大佛的建造年代

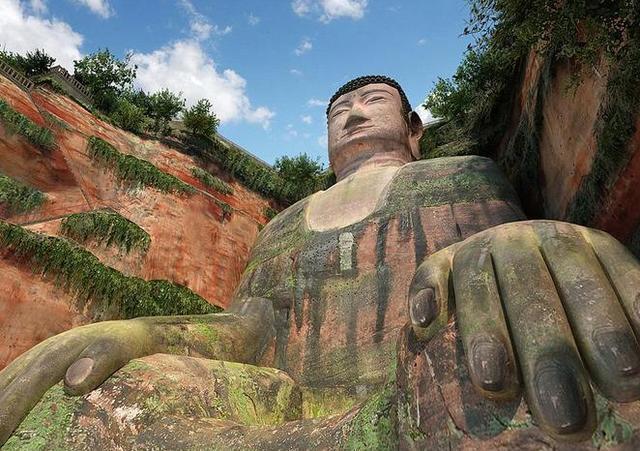

乐山大佛的建造时间始于713年,结束于803年,历时90年,其间多次中断和继续,被称为唐代文物开采的模范工程。多年以来,古代建造者只能依靠简陋的手工工具从悬崖面上凿出整个佛像,这个工作需要耗费大量的人力、物力和技术。在这里,了解乐山大佛的具体建造过程将帮助我们更好地理解它的历史和文化价值。

乐山大佛的整个建造过程分成三个阶段。第一阶段是713年至742年,它涉及到了第一部分的雕刻和造像,包括头、身和耳等部分。由于当时的技术和工具都相对简单,因此在这一阶段,雕刻任务并不算太重。

第二段阶段是742年至755年,这时建筑师们主要致力于修建支撑结构。因为佛像自身结构需要有引力支撑,而在崖壁上的佛像还需要支撑结构,否则依照悬崖的沉降姿态,镌刻的恢复就不可能实现。

第三阶段开始于760年以及之后几十年,这个阶段是乐山大佛最重要的建造期间。在这个时期里,雕像的刻画任务变得非常困难,因为工程挑战和金钱短缺等各种原因,强制更多复杂的符号和更精细的线条都需要手工凿刻,这提高了刻画工作的难度。建造工作在803年结束,总耗时90年,它是中国古代刻石艺术的丰碑,是世界文化、艺术史上的瑰宝。