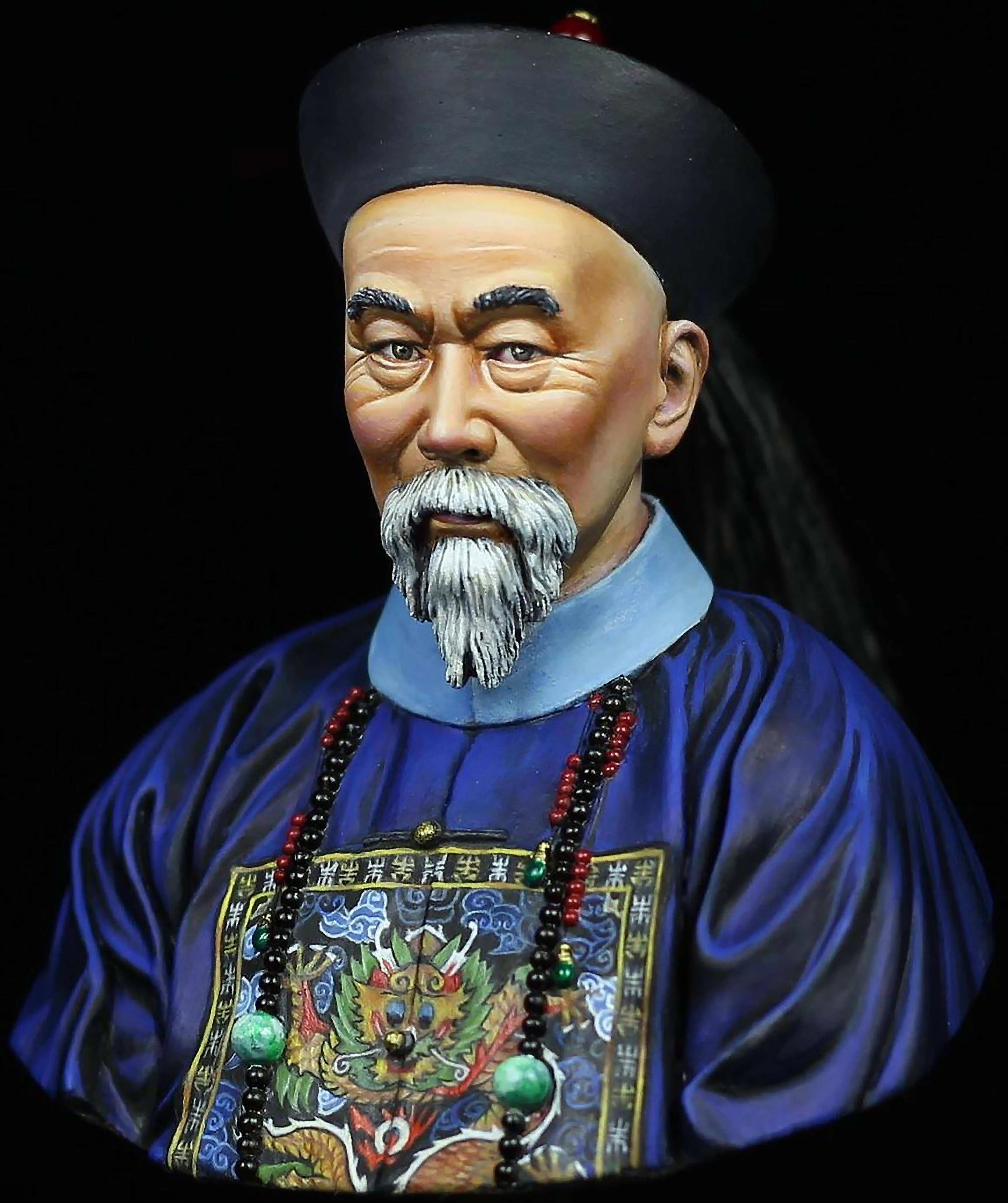

不知从什么时候起,越来越多的人开始为李鸿章翻供,网络上充斥着“年少不识李鸿章,年老方知道真中堂”的段子。

"马关条约挨了一枪减免了一亿白银"、“伊藤博文最敬重的人”、"东方俾斯麦"都让人深感李鸿章比高大全还要高大全,比伟光正还要伟光正,比窦娥冤还要窦娥冤。

仿佛以前历史书上对他的评价真的是国家对不起他、历史污蔑了他、人们错怪了他,一个“千古完人"被埋没了。

01、李鸿章生于1823年,是安徽合肥人,父亲是京城高官,在李鸿章年少时就为他铺好了路。17岁中秀才、21岁中举人、24岁中进士,可谓是一路过关斩将,少年得志。

李鸿章开始是一个文官,但他不满足只做一个“熬资历”的京官,他有更大的野心。太平天国运动的爆发改变了中国近代史的走向,也让李鸿章有了崭露头角的机会。

1853年,他与时任工部侍郎的吕贤基一起去安徽办理团练,镇压太平军等地方起义军。几经周折收复了庐州,得到清廷的封赏。

不久李鸿章的父亲过世,按照官场惯例尽孝丁忧,然而刚刚收复的庐州又被太平军攻陷,李鸿章一手组织的团练全军覆没。为了生存,李鸿章去给湘军领袖曾国藩做幕僚。

李鸿章文采斐然,凭借自己的刻苦努力,在一些案牍奏折之类事情上颇得曾国藩的赏识和提携,也因此很快便进入到了朝廷的权力中心,在而立之年迎来了人生的重大转折。

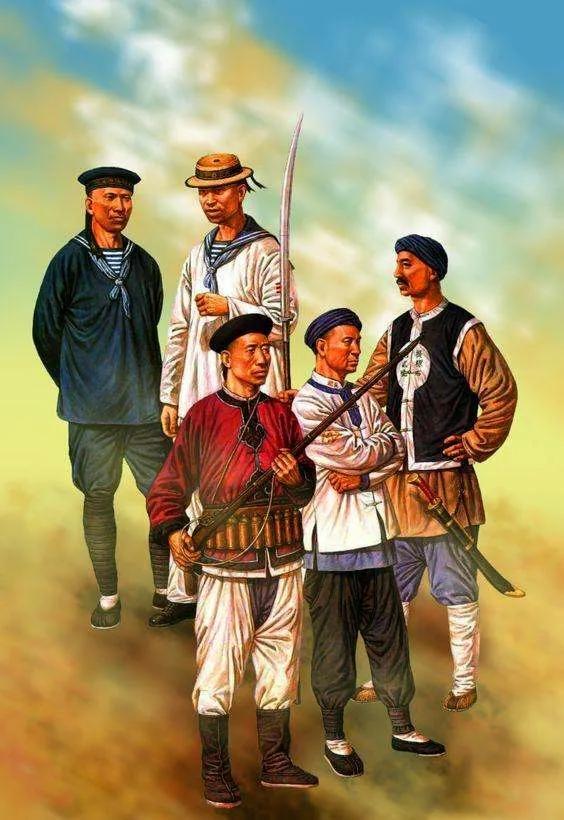

02、1860年,太平军攻破江南大营,如入无人之境,清军势力严重受创。曾国藩的湘军分身无术,推举李鸿章建立淮军,以稳定江南的形势。

李鸿章为发展自身势力,不久便与盘踞在上海的中外反动势力打成了一片,成为西方资本主义势力在中国政治上的“代言人”。

形形色色的西方外交官、商人、军官以及他们的代言人买办资本家为李鸿章提供了大量近代化武器和相关训练制度,此时的淮军也不是早年的安徽团练所能比拟。

然而淮军在镇压太平天国的战场表现差强人意,败多胜少,军纪废弛。太平天国运动最终在中(主要是湘军)外反动势力的联合绞杀下失败,淮军虽然出力不多,但是李鸿章也捞足了政治资本。

1865年,李鸿章又协助曾国藩完成了对捻军起义的征讨,使得李鸿章的地位青云直上,很快就成为了两江总督,其地位和曾国藩不相上下。

03、镇压完太平天国运动之后,清朝国力大不如前,为了拯救摇摇欲坠的封建统治,在李鸿章的引导下,清政府决定开展著名的“洋务运动”。

“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

——李鸿章

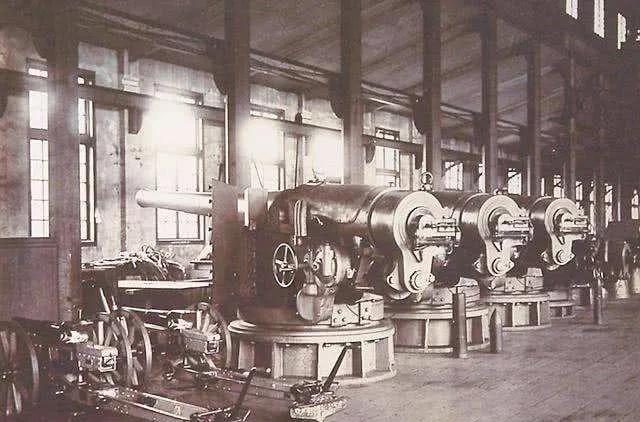

担任两江总督期间,李鸿章创办了江南制造局和金陵机器局。1870年,他调任直隶总督,接管原由崇厚创办的天津机器局。在中国近代早期的四大军工企业当中,李鸿章一人占了三个!

1972年,李鸿章创办了“轮船招商局”,承包了清政府一半的运输量,到了后期更是挤垮了英美合办的旗昌公司。后来,李鸿章又创办了河北磁州煤铁矿等10余个民用企业。

在经营方式上,这些企业逐渐从官督商办转向官商合办,近代化的程度不断加深。但是因为采用的是衙门式的管理方式,使得企业没有活力和生机。

李鸿章终究没有天下为公的意识,他将这些企业当做个人的财政,但是赚的钱全都中饱私囊,“宰相合肥天下瘦”国人皆知。

04、当时清廷面临严重的边疆危机,李鸿章认为中国主要的危机来源于海上,因此提出了“海防论”,要求建设近代化的海军。在他的倡导下建设成功北洋、南洋、福建三支水师。

1864年,中亚浩罕国首领阿古柏觊觎西北广袤的土地和资源,自号“洪福之王”,在列强支持下率兵攻占新疆。西域告急,清廷由此发生“海防”与“塞防”之争。

李鸿章私心作祟,为巩固自己地位,主张重点防御海疆,放弃新疆这个不毛之地,让沙俄占领,把打沙俄的钱拿来给“海防”,防止英,法等国从大海而来,扰乱大清的财富重地。

该言论引发左宗棠震怒,回应道:“俄国人侵吞西北,一天比一天严重,我大清军队后退一步,他们则前进一步,当前的计策,应当下全力应对西北局势。”

最后慈禧拍板支持左宗棠自筹军饷收复新疆。左宗棠抬棺出征,誓死夺回新疆。左宗棠找胡雪岩筹钱打仗,在前线作战御敌,在国家形势千钧一发之际,李鸿章只想着党派之争,利用盛宣怀联合洋商搞倒了胡雪岩。

05、1874年,日本出兵侵台,李鸿章提出“不战而屈人之兵”,任由日本军队进攻。之后,在英国的调节下,李鸿章和日本签订了《台事条约》,清朝向日本赔款,实际上放弃了清朝对琉球的宗主权。

1883年,中法战争爆发,主和的李鸿章和主战的左宗棠矛盾公开化。李鸿章认为“各省海防兵单饷匮,水师又未练成,未可与欧洲强国轻言战事”。

年过古稀的左宗棠亲自下军营操练士兵,使得士气大增,士兵们都想着除掉侵略者而后快。后来,老将冯子才血战镇南关,取得凉山大捷,法国人极力败退,内阁崩盘。

然而李鸿章认为应该适可而止,和法国签订了《越南条约》《中法新约》,“法国不胜而胜,吾国不败而败”。气的左宗棠对李鸿章破口大骂“对于大清,十个法国将军都还不如一个李鸿章能坏事”,“李鸿章误尽苍生,将落个千古骂名”。

1894年,在甲午中日战争前夕,李鸿章采取了“以夷制夷”的政策,企图让西方列强来制衡日本,但是却失败了。后来在甲午海战争中李鸿章力求保船,避战自保,最终导致甲午战争惨败,北洋水师全军覆没。

06、李鸿章认为,中国的力量无法和西方列强抗衡,因此中国急需要发展自己,而发展自己需要和平的环境和时间,因此他的外交方针是“外须和戎,内须变法”。

一味的软弱,必定助长列强侵略的野心,所以李鸿章成为列强最喜欢的谈判对象,每每都是指明让李鸿章当谈判代表,因为跟李鸿章谈判总能达到目的,总能利益最大化。

1876年9月,李鸿章与英国签订《烟台条约》;1885年4月,与日本签订《天津条约》;1885年6月,与法国签订《会订越南条约》;1895年4月,与日本签订《马关条约》;1901年6月,与十一国公使签订《辛丑条约》。

作为清朝的外交大臣,李鸿章签订这些条约的确是无奈之举。但是列强都喜欢和他签订条约,还有个原因就是他可能是把自己的私利放在第一位而非国家民族大义。

1896年,谈判《中俄密约》时,李鸿章接受了俄罗斯300万卢布的贿赂,所以他才能想洋人之所想急洋人之所急,全心全意为洋人服务,以至于让东北成为了沙俄的势力范围。后来李鸿章可能感到过后悔,拒绝和俄罗斯签订条约。但也能由此可见李鸿章的本性。

结束语

1901年,李鸿章病逝于北京贤良寺,享年79岁。清廷追赠其为太傅,晋封一等肃毅侯,谥号文忠。

“文”代表其进士出身,“忠”则是仅次于“正”、“贞”、“成”排名第四的谥号。大清政府对李鸿章的评价比较高,但也并没有到极限的“文正”。

日本首相伊藤博文视李鸿章为“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”;德国海军大臣柯纳德称其为“东方俾斯麦”;美国人认为李鸿章在文、武、政、外交方面都做出了巨大贡献。

李鸿章在“外”名声挺好,列强对李鸿章的评价都很高。但是俗话说的好,能被敌人吹得通常不是自己的战友,除非这个人真的能把敌人打通。很明显,李鸿章他不是。

教科书其实对李鸿章的评价很客气,并没有追究他的人品和私德,只说他签订了《马关条约》等卖国条约,让中国半殖民地程度更深了。